ВЛАДИСЛАВ ШАПОВАЛОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ХУДОЖНИКЕ СТАНИСЛАВЕ КОСЕНКОВЕ

Фрагменты автобиографической повести «Магический резец»

* * *

В судьбе писателя могут выпасть светлые дни творческого и духовного общения с людьми родственных искусств, людьми, которые не болеют зелёной завистью к чужому успеху, а, наоборот, делят радость удач, пополняя друг друга. Такая форма творческих взаимоотношений, или, точнее, творческого взаимообогащения, может сложиться между писателем и художником, которые работают над одной книгой. Вообще, прозаик от прозаика, поэт от поэта, художник от художника взаимоотталкиваются, как одноимённые заряды. В данном случае писатель и художник — заряды разноимённые, они притягиваются. Я считаю, что у каждой книги есть три счастья. Или несчастья. Это — удача сочинителя, удача редактора и удача художника. Если три условия сходятся — выходит большое счастье книги, а по высоким меркам — событие в культурной жизни края, страны, мира.

Такое счастье общения с большим художником выпало в жизни и мне. Я работал со Станиславом Степановичем Косенковым несколько лет.

Работали мы над двумя моими книгами: «Вёсны детства» (1984) и «Медвяный звон» (1988). И как только Станислав взялся за дело, последовали телефонные звонки. Станислава настоятельно убеждали не иллюстрировать мои книги, о чём он не раз говорил мне. К счастью, сохранилась магнитофонная лента от 7 декабря 1988 года, на которую мне удалось записать его выступление перед школьниками.

«Когда Владислав Мефодьевич обратился ко мне, то, в общем-то, были звонки такие, очень даже нехорошие… Как обычно, поставить какую-то грань. Ну, мол, в общем, это не то, за что ты берёшься…»

Здесь речь идёт о втором издании поэмы в прозе «Медвяный звон» в московском издательстве «Детская литература».

Проиллюстрировать книгу «Вёсны детства», вышедшую к моему юбилею шестидесятилетия, Славе предложило Центрально-Чернозёмное книжное издательство Воронежа в 1985 году. До этого С. С. Косенкова я не знал, но слышал, что это один из лучших мастеров-иллюстраторов Белгорода.

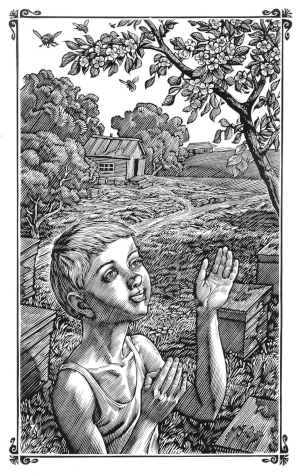

Над иллюстрациями к моей книге «Вёсны детства» (1985 год, Центрально-Чернозёмное книжное издательство) Станислав Косенков работал почти год. Он часто приглашал меня в свою мастерскую, показывал эскизы к будущим гравюрам, советовался по тому или иному замыслу. Славу интересовал вопрос: как автор воспримет его работу? В такие моменты мы фактически работали вместе, что редко удаётся как писателям, так и художникам. Чаще всего они трудятся раздельно, а то и не видятся, не встречаются друг с другом и даже не знакомятся.

Цитирую запись на магнитофонной ленте дальше:

«Ну, я не очень вежливо отставил этого человека в сторону и взялся за текст, потому что надо смотреть на то, что делает человек и как он делает, а не на то, что о нём говорят…»

Мне лично Станислав Косенков откровенно сказал об этом так:

— Когда мне начинают говорить плохо о В. Шаповалове, я спрашиваю:

— Вы «Зачарованный бор» читали?

— Нет.

Тогда я задаю ещё вопрос:

— А «Буланку»?

— Нет.

— А «Серые великаны?»

— Нет.

— Так о чём тогда говорить! Я сначала исхожу из того, что человек сделал. А из того, что не сделал, вывожу, какой это человек!

Несмотря на разницу в возрасте (пятнадцать лет), у нас были равные, самые дружественные отношения. Однажды он прямо признался мне:

— У меня с вами дружба на основе творческого уважения, и все другие налёты сразу отбрасываются.

* * *

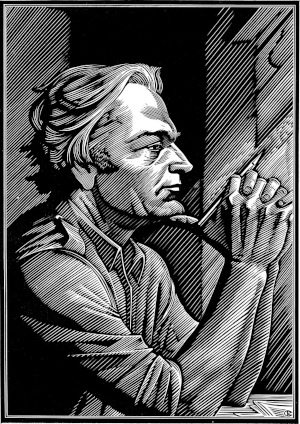

Мастерская Станислава Степановича Косенкова на привокзальной площади состояла из трёх комнат и коридора, где можно было раздеться. В небольшой комнате (кабинете, где он резал гравюры) стояли стол и диван. Над диваном — полки с книгами и альбомами художников. Над столом — полки с краской в пузырьках, баночках, флакончиках. В комнате напротив — печатный станок, рулоны линолеума. А большая комната служила как бы салоном. На стенах — его работы разных лет, а посреди комнаты натянута бельевая верёвка. На неё он вешал эскизы, прикрепляя бельевыми прищепками. Приглашал меня, и мы обсуждали намётки гравюр. Так что здесь можно свободно говорить об обоюдной работе и даже о соавторстве в одной книге в двух ракурсах: как в ракурсе художественного слова (первоисточника), так и в ракурсе художественного резца. Славе нужно было знать мою реакцию на ту или иную заготовку. И в то время как я рассматривал намётки, он смотрел не на эскизы, а пристально, изучающее смотрел на моё лицо, что я постоянно чувствовал на себе.

Со временем ему выделили под мастерскую большую площадь на улице Коммунистической, где сейчас находится музей С. С. Косенкова.

Мастерская художника — это святая святых. Я переступил порог мастерской Станислава Степановича Косенкова, как глубоко верующий человек переступает порог дивного храма. Это заметила жена Славы Анна Константиновна. Сохранилась запись её голоса:

«Я знаю Владислава Мефодьевича уже много лет. И знаете, как состоялось это знакомство? Владислав Мефодьевич пришёл впервые в мастерскую Станислава Степановича, когда она была ещё в старом помещении на Фрунзе, пять. Не знаю, Владислав Мефодьевич, что вы помните, а я помню, когда вы вошли в эту мастерскую и сняли свой тулупчик, вы знаете, у вас было необыкновенное лицо. Я увидела человека, который с каким-то невероятным трепетом, с каким-то невероятным благоговением переступил порог мастерской художника, — сам художник. И когда я прочитала его книги, когда я поняла, какого это уровня писатель, я оценила это его отношение к тому, что он увидел и с кем познакомился. Дорогой Владислав Мефодьевич, спасибо вам за Славу, за то, что вы были с ним рядом, за то, что вы его понимали — человек он был невероятно сложный и в творчестве своём, и в жизни своей. Спасибо вам за всё и низкий вам поклон за это».

Сам же я понял, что мастерская художника — это духовный храм, переступая порог которого, ты должен сам одухотворяться. И очищаться от всякой скверны. Для меня каждый случай общения со Славой был праздником.

Но мастерская художника не только храм искусства, это и университет. Так что у меня теперь два диплома. Благодаря Славе.

Я часто бывал в мастерской Станислава, дверь для меня была всегда открыта, в любое время дня и ночи. Ни разу я не видел, чтобы на его лице выразилось недовольство по поводу того, что помешал ему, хотя мне самому известно, что значит сбиться со строки при помехе извне. Или с борозды штриха.

Бывали случаи, когда я приходил не один. Перебывала в косенковском храме кисти и резца вся моя семья: сын Виталий шлифовал заготовки линолеума, дочь Оля познавала азы рисовального дела, что ей очень пригодилось позже при иллюстрировании моих детских книжек. Её охотно наставлял Станислав, делясь своим опытом и мастерством, да и секретами творчества, за что мы все ему очень благодарны. Наши семьи дружили, «гоняли чаи», о чём мы с благоговением вспоминаем до сих пор.

Станислав был общительным человеком. Я видел, как много разных людей приходят к нему в художественную мастерскую. Он регулярно проводил Дни художника у себя в мастерской, сам организовывал их. К нему в мастерскую приводили ребят целыми классами со школ города. На гравюрах к поэме «Медвяный звон» он показывал, как работает художник, знакомил школьников с тонкостями своего ремесла. С оттенком огорчения замечал, что на детей самое сильное впечатление производит не сам процесс работы — гравировка — тяжелейшее, изнурительное дело, а заключительный этап — сама печать: чистый лист бумаги прокатал через станок — и вдруг целое изображение на нём!

— Впрочем, их, школят, можно понять, — соглашался со мною Слава.

Его мастерской пользовался и художник Владимир Владимирович Козьмин, который ранее (в 1982 году) иллюстрировал мою книгу «Живите весело на свете». Более того, Станислав разрешал ему пользоваться своими инструментами, краской, прокатывать готовые формы из линолеума на печатном станке. Своей мастерской у Козьмина не было.

Ещё одна деталь. Постоянный шум, ясно, мешал. Мастерская выходила окном на привокзальную площадь. А надо было, если, скажем, он работал над «Русланом и Людмилой», войти в пушкинскую среду начала девятнадцатого века, абстрагироваться от всего окружающего, что нелегко и не всегда удаётся. Поэтому чаще всего в мастерской были зашторены окна, особенно когда Станислав резал. В соседней комнате негромко звучала музыка Бетховена, Чайковского, Свиридова. И здесь наши вкусы и музыкальные пристрастия сошлись. Музыка у меня всегда поднимала тонус, работоспособность и дух. Особенно одухотворяла классика. Я как бы подтягивался к её уровню. Это та планка, которую ты, конечно, не возьмёшь, но она мобилизует тебя.

* * *

Но позвольте вас, уважаемый читатель, вернуть к нашему изначальному разговору, к подлинным записям на плёнке голоса Станислава Косенкова — этой реликвии нашего края. Я осознавал, с каким художником работаю, потому старался записать его голос для потомков.

«Потому, в общем-то, когда я взялся читать Владислава Мефодьевича, а я могу сказать, что избалован хорошей литературой, мне удалось покопать Достоевского, Лескова, это мне столько дало, что я не знаю… если я беру книжку, открываю книжку, если строка меня не берёт, несколько строк не захватывают, значит, все это дребедень — у человека нет царя в голове. Он набирает, представляет предложения слов каких-то, у него нет своего мира, нет построения совершенно определённого такого. Открываешь, вот, не глядя открыл, смотришь — это Толстой, это Гоголь, это Достоевский, это Чехов, то есть своё построение, своя ухватка, свой подбор обыкновенных слов, которыми пользуются все. Ну, наверное, я не смогу проанализировать построение такое, чисто литературоведческое, Владислава Мефодьевича, как он ставит дело и цель, вот, но это совершенно своеобразная какая-то строка, которая вначале, в общем-то, не то, что хватает. Хорошо, что я тогда наткнулся на “Зачарованный бор”. Я считаю, это, в общем-то, одна из лучших вещей, и не только у Владислава Мефодьевича, а и в русской современной литературе, из того, что я читал. Не хочу там обобщать, говорить — почему? Очень трудная задача, чисто художественная постановка задачи. Ну, одно действующее лицо, которое почти ничего не делает. Война где-то идёт, люди где-то воюют, а он, лесник, ходит, шишки собирает, в общем, не понятно, что он там делает, вначале…»

Я хочу снова прервать Станислава Степановича и сказать, что здесь наши творческие взгляды на войну сходятся, даже художественные приёмы созвучны друг другу.

Ну, во-первых, чаще всего в гравюрах Косенкова мы видим огромное небо, землю и маленький кустик, маленький человечек что-то там делает… И всё, что творится на земле, — маленькое.

Во-вторых, когда на экране или в книге люди убивают друг друга, то зритель, читатель обязательно стоит на чьей-то стороне. Он не безучастен, а участен. А раз участен, то невольно воспринимает то, что видит. Вы посмотрите на сегодняшние игры мальчишек — одна война! Одни пистолеты, автоматы, выстрелы.

По этому поводу Станислав говорил мне:

— Я не буду баталистом. Колоть, резать, убивать — это безнравственно. Одно это уже заражает. Пропагандирует. Один колет другого, тот — этого. Всё это не художественно. Надо найти такой ракурс, чтобы всё содрогнулось без выстрелов!

Конечно, героика труда стоит выше героики войны. Героика созидания нравственна; «героика», если можно так назвать её здесь, разрушения — преступна. Зажечь народ созиданием можно сильнее, чем разрушением. Романтика творчества — не в сравнении с омерзительностью уничтожения. К сожалению, правители больше толкают нас в стихию конфронтации, нежели в лоно примирения. И литература здесь, подлинная литература, никогда не была отрицательной силой, она была и есть только мобилизующей силой. Отсюда цена литературы: хорошая книга — равна подвигу, а подвиг ума — выше всех остальных подвигов, даже героических на войне.

Меня поразило то, что Станислав не только говорит моими словами, но и поступает так, как я. Дело в том, что ещё лет за тридцать до моего знакомства с Косенковым я как-то инстинктивно, ХУДОЖЕСТВЕННО почувствовал это, и в моих вещах вы не найдёте батальных сцен. Тому подтверждение — произведения на тему войны: и «Белые берега», и «Старый букварь», и «Зачарованный бор», и «Буланка»… А намучился я над первой своей повестью «Мишка». Включал батальные сцены в текст, выкидывал и снова вставлял, наконец, упразднил окончательно — убедившись, что они не только выпирают из сюжета, но и вяжут повествование. Ничего не дополняют. В психологическом плане самое важное происходит до «пух-пух». Самое напряжённое и тяжёлое. Идёт как бы подъём переживаний, нагнетание страшного предстоящего. Оно неведомо и тем ещё более зловещее. А пошло «пух-пух» — это уже механика. Техника. Фактически — разрядка. Недостаток литературы советского периода, да и кинофильмов того времени, как раз и заключается в гиперболизации «техники» боя, назовём так, и придании ему главного значения, где конфликт решается не психологически, а пальбой из стволов. Художественная литература, кино увлекались техникой поражения противника, как будто в этом их цель. И конфликты решались путём стрельбы — сплошной рёв из динамиков. А стрельба — это уже следствие. Для войны бой имеет действительно главное, решающее значение, а для литературы — служебное, даже проходное, если уж автор никак не может обойтись без «пух-пух».

Лев Николаевич Толстой говорил, что для него не столь важно, как расположены войска, а то, что думает человек, убивая другого человека. Его состояние.

Так, меня как писателя Станислав Косенков интересует в первую очередь как человек, что он думает, когда режет штрих, хотя его рассматривают лишь как художника. Интересует состояние его души во время работы и как это состояние сказывается на его резце.

Но продолжим рассказ Станислава Косенкова, тем более что теперь каждое его слово стало исторической ценностью, национальным достоянием нашей культуры.

«И вот то нарастает какое-то, так спокойно, спокойно, спокойно оно нарастает, тревога, тревога, вот какое-то беспокойство, а потом вдруг тоже каким-то таким спокойным тоном человек говорит, начинаешь вслушиваться, что же всё-таки говорит человек об этом. Вот. И очень длительно начинаешь изучать. В общем-то, интрига, понимаете, не такая броская, яркая какая-то, а типически сдержанная такая и очень сильная. И эта вещь меня настолько привлекла, что я остальным вещам сразу поверил».

Далее:

«Буланка» — прекрасная вещь, мне кажется. «Медвяный звон» — это вещь действительно сложная, здесь сочетается как бы два плана — и рассказ о пчёлах, поэма о пчёлах, так, это и художественное произведение. Но это поэма, действительно, это поэма в прозе. Вот. Это какое-то, ну я не знаю, но в какой-то мере напоминает мне, допустим, вот в последних главах по построению строки, вот какое-то японское — танки, пятистишия, — какое-то краткое сообщение…

Следующее. Строка вроде бы там рядом стоит, вот такие там параллели какие-то, понимаете, идут, не такое длинное предложение, у него длинных предложений почти нет. Действительно, ведь если так взять, переиздаться в “Детской литературе”, я не знаю, не имея, в общем-то, ни титулов, ни связей, вот, не околачиваться в Москве, не обивая пороги, в общем-то, это, я считаю, что хорошая вещь. Не потому, что я её сделал».

У Станислава Косенкова я прошёл целую систему нового для меня дела — графики. Даже шлифовал ему заготовки из линолеума под гравюры, что и физически трудно. Наблюдал весь процесс работы художника-графика, станковиста: набросок эскиза, рисунок, перенос его на картон, затем на кальку и доску, дорисовка, наконец, на линолеум и только затем — резка. Наконец, заключительный этап: прокатал через станок — и вещь готова!

Это была обоюдовдохновенная работа. Мы часто встречались, советовались, вместе разрабатывали тему, строили композицию того или иного листа. Иногда Слава ставил передо мною такие творческие вопросы, на которые мне, не искушённому в графике, трудно было ответить. Почему-то я чаще всего сопротивлялся косенковской смысловой линии, так как видел в ней отклонение от моего текста. Позже я понял, что у Станислава подобие, даже в портрете, на втором плане, хотя он далеко от изображаемого в тексте предмета не отходил. Здесь, наверное, мне, писателю, всегда хочется от художника добиться того, чтобы тот передал моё видение предмета. А это невозможно.

Но постепенно косенковская линия покоряла меня и всё больше убеждала в том, что иначе и быть не может. В этом, конечно, сила таланта: заставить другого видеть вещи так, как того хочет творец, что и делал Слава. Косенков выражал на графическом листе то, что видел сам в моих произведениях, на что имел полное право как художник. Ведь и каждый читатель, как и каждый созерцатель картины, видит то, что изобразил художник слова или кисти, по-своему, в силу своего багажа знаний, развития, представления о мире; и в идеале взгляд художника никогда не совпадёт со взглядом «потребителя» искусства.

Весь процесс литературного творчества можно лишь представить. Ты лепишь портрет словами. Нос там, глаза, лоб. У тебя он существует только в воображении. Тот нос, который ты знаешь. Видел. Вообразил. А у каждого читателя это будет уже свой нос, глаза, лоб, которые видел он. И вдруг — иллюстрация: готовая, в штрихах или в красках. Картина того, что ты сам представлял себе ранее... И — несоответствие.

Конечно, здесь чаще всего можно наблюдать несовпадение представлений. Гравюры разят, удивляют. Они просто неожиданны. Ты часто внутренне протестуешь против той или иной трактовки образа. Соглашаешься или не соглашаешься с художником. Иные графические листы сразу ложатся тебе на душу, иные ты вовсе не приемлешь. Но это ничуть не значит, что та или иная иллюстрация неверна. Дело не в точности совпадения слова с рисунком, совпадения представлений читателя с гравюрой художника, а в воздействии на душу человека этой гравюры. В том-то и суть искусства. Оно должно вызвать ответные мысли, эмоции и должно оставить впечатление. То есть должно действовать на тебя. Если это происходит, значит, художник выполнил свою задачу. И чем сильнее это воздействие, тем талантливее кисть.

Даже больше. Писатель обязан убедить читателя в том, что небо именно такое, а не иное. И дерево, и нос, и глаза, и лоб тоже. Обязан заставить читателя видеть изображённое глазами художника. Но это уже высший порядок в искусстве, когда художник, точно гипнотизёр, что являет собой не что иное, как экстрасенсное явление, берёт полную власть над человеком и ведёт его намеренно в русле своих представлений о мире. Удаётся это единицам — гениям.

Станислав говорил:

— Я хозяин своего листа. Что хочу, то и делаю. Но перед листом я и раб. И вот если наедине с листом я побеждаю, наступает высшее торжество. Из раба я превращаюсь во властелина. А что касается самого текста, то писатель должен взять власть свою надо мною. Тогда я могу работать. Скажем, когда я рисую Прасолова, он становится для меня выше всех. Выше Пушкина, выше Лермонтова, выше Тютчева. Я должен проникнуться всем им. Я становлюсь на колени перед ним, как становился и перед вами, когда работал над «Медвяным звоном». Иначе это будет заказ, иначе это будет всё по чужой мысли.

Предлагал Славе перейти на «ты», тем более что я обращался к нему во втором лице. Но он так и не смог преодолеть этот условный барьер. Видимо, из-за возрастной разницы, что мне, к сожалению, всё чаще и чаще приходится чувствовать.

— Человек, который понимает себя и может выразить себя, — это ещё не художник. Художник тот, кто может влезть в чужую шкуру.

Я бы добавил со своей стороны: и через эту «шкуру» выразить себя, своё видение того, что изображает он. Меня часто молодые люди спрашивают: как стать писателем? Я отвечаю: сделай сначала себя и через «себя» пропусти окружающую действительность — выйдет роман. Произведение искусства — это окружающая действительность, пропущенная через сердце и ум писателя, через его душу и жизнь.

— Если в ложном ракурсе начал резать, вся работа полетела. Глянешь — то туча не нравится, то снег, то полоса земли… Поиск техники взаимосочетаний для графика очень важен. И потом, если обособлю — больше скажу. Иллюстратору с поэзией тяжелее, чем с прозой. Проза даёт сюжет, поэзия требует обобщений. Она вроде бы и больший простор даёт мысли-руке, но и больше вяжет её, — говорил Станислав.

* * *

Так вот где кроется загадка несовмещения взглядов на один и тот же предмет у двух особей! В разной степени обобщения. По багажу. Тот, у кого багаж потяжелее, пообъёмнее, видит больше.

Меня всегда поражало, как это обыкновенной линией — малейшим штришком, ниточкой, ничтожной чёрточкой — можно передать настроение, выразить мысль, создать характер. Как это в штрих можно вложить боль сердца — а в косенковских вещах много печали. Здесь, должно быть, сказалось как время — сколько в истории нашего народа оплаканных, обездоленных людей… потому, может быть, и исходит славянская прирождённость к нытью вместо оптимистической воинственности в борьбе со злом. И здесь нам, славянам, следует решительно идти от консервативного сопротивления к активному наступлению.

Для меня всегда оставалось загадкой, как это штрих может грустить, страдать, а то и ликовать, смеяться! Как это одноцветный штрих может выразить целую гамму — радугу — многоцветья окружающего мира! Штрих, который сам по себе чёрный, вызывает в твоём воображении красочную картину: дерево — зелёным, небо — голубым, облако — белым… Как это простой штрих несёт огромную смысловую нагрузку и по мысли, и по чувству. У Косенкова не линии — а пружины! И каждая черта имеет кривую художественного выражения или прямую, сфокусированную в общем центре идеи.

Косенковская линия — её изгиб — всегда несёт напряжённую мысль, она строго подчинена точному выражению главной идеи, вернее сказать: мысль ведёт линию. Если в романе или в повести, да и в рассказе, есть, как выражаются специалисты, бывают проходные места — объясняющие или связывающие отдельные части повествования, то в гравюре каждая точка привязана, как говорят, к центральному «пятну», которое держит все детали — рисунок в совокупности, отчего он не «рассыпается».

Иногда он сокрушался:

— Вот не идёт работа — и всё! Условность приёма требует условности цвета. Ты себя сковал этим. Дерево у тебя вобрало все оттенки зелёного цвета. Все тона зелёного цвета вошли. А картины нет. Дерева нет...

Передохнув, рассудительно добавляет:

— Разбавь рисунок цветом своей души, раскрепости гамму радуги, и зелёное дерево оживёт.

И снова о цвете, цвет его больше всего мучает:

— Всё могу. От самого жёлтого на земле до фиолетового неба. А чёрный цвет не могу взять. Самые тёплые тона — жёлтые; самые мёртвые — сине-фиолетовые. Чёрные — это уже небытие…

Да ему, Славе, и не надо сокрушаться! Чёрный цвет у него разбавлен всеми цветами его прирождённой к резцу души. Всё это он поручает руке, а рука — штихелю, или офортной игле, или скальпелю. У Косенкова даже в однотоновой чёрно-белой гравюре нет их, чёрных цветов. Гравюра в чёрно-белом исполнении воспринимается безграничной палитрой жизненного многоцветья.

Смотрю на его руки: кисти крупные, выразительные, а тела нет! Всё ушло в кисти. А через них — в инструмент. У Станислава инструменты так притёрты к руке, к её изгибу, что сами доходят в своём совершенстве до произведений искусства, они достойны музейных экспонатов. Смотрю на его резец, слившийся с рукой, сам заражаюсь и мысленно говорю себе: мантачь и ты, Владислав, своё перо.

Мимолётом замечает мне, глядя, что я изучающе смотрю, как он работает:

— Руку не должен вязать штрих. Когда рука свободная — штрих раскованный. Но его, штрих, не следует и доводить до абсолюта. Его надо чуть-чуть нарушить. «Испортить». Дать своеобразную асимметрию, диспропорцию.

Всё это совпадает с моей концепцией, что ещё больше единит нас: художественное произведение — это шар в идеале. Абсолютно точный. Но чтобы он стал произведением искусства, надо на этом шаре сделать свою «колдобинку».

Однажды он достал свой потаённый дневник и прочёл мне: «Гравюра только и держится на том, что линия обводит силуэт, потому труднее держать себя в состоянии цельного видения, чем, например, в рисунке».

Слава говорил мне о трудности своего ремесла:

— Графика всегда связывает с графическим материалом. Не просто взял и нарисовал то, что видишь. Мне нужно всё это перевести через цинк, через линолеум, то есть я должен весь замысел сделать ещё и на чисто техническом уровне. Допустим, на этом подножном материале — линолеуме, который вот стоит в рулоне. По сути, это грубое сырьё, а я должен сделать работу в тончайшей штриховке. Так, вначале я должен отрезать кусок этого линолеума, отшлифовать его до микро-шероховатости, перевести на него рисунок, вырезать, потом раскрасить, затем печатать и т. д. Я скован многими чисто техническими возможностями. То есть остротой штихеля, углом его заточки, полировочной тонкостью заготовки, способностью краски стелиться в заданной тональности... Здесь видимости никакой не создашь, здесь всё должно быть точно, как у сапёра: задел проводок (штришок) — всё. Жизни нет! Здесь должна быть предельная честность перед листом. Если где ошибся в своём движении один раз, где-то зарезал не туда — то всё. Я должен выбросить всю работу, хотя она и на завершающем этапе. Я должен вычеркнуть часть своей жизни. Из-за одного волоска! И вынужден начинать всё сначала. С заготовки линолеума. Опять шлифовать его до идеального состояния.

Сидишь за столом согнувшись, в руке штихель, заострённый особым углом, с круглой деревянной ручкой. Делаешь завиток. Пёрышком намного легче, но оно не даёт той чистоты, вот того штришочка, который чувствует глаз. Где рука малейше дрогнула — уже ничего не спрячешь и никого обмануть не удастся. Уже не будет той чистоты, ну, просто такого, как надо, точно до микрона, утолщения, абсолютно точного, выверенного. Это совершенно колоссальный физический труд. Не говоря уж о творческой стороне дела. И главное, вот в чём суть: нужно постоянно быть в состоянии одухотворённости. Даже когда делаешь брак. Вот иногда входишь в мастерскую — лежит всё видимое через скальпель и доску, которую надо долбить. И вот ходишь полдня, день, а может, и два, не можешь воткнуться в работу, потому что первый штрих должен учитывать последний штрих. Там поправок никаких не может быть!

Видимо, поэтому у Станислава было такое бережное, я бы сказал, священное отношение к уже законченной работе. Помню, как он показал мне готовую гравюру к обложке книги «Вёсны детства», и меня сразу поразила «ошибка»: угол рта искажал улыбку девочки. Моя рука сама тянулась исправить изъян, и я удивился, что этого не видит художник. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Славу дорисовать тот уголок рта, который уж так бил в глаза. А он всё сопротивлялся. Не хотел прикасаться к готовому оттиску (после отснятия гравюры на станке бывает мелкая доводка пером, что уже считается халтурой).

Собственно, это была не улыбка, а вернее — не улыбка радости, как обычно мы привыкли видеть, а улыбка печали и отчаяния. Он взял перо, мокнул в тушь, проверил каплю на свет — величину её — и осторожно, как будто боясь прикоснуться к бумаге, положил еле заметный штришок.

— Вот так и живу: ночь режу, день печатаю. А в праздники работается легче. Хорошо работается! Зло появляется. На себя, на сам процесс творчества. На людей. Когда злой на людей, ты ближе к ним становишься.

И здесь мы сходимся. Во-первых, это вопрос вопросов творчества, и тут какое-то противоречие: садясь за стол, ты должен быть и злым на слово, что оно сразу не находится, и добрым, чтобы его подманить к себе. Я всю жизнь ждал выходных дней и праздников, чтобы поработать. В праздники устанавливается тишина и спокойствие, никто тебя не тревожит, не ждёшь дёргающих на работе звонков — а мне всю жизнь приходилось кормить семью не пером.

Ждёшь этот проклятый выходной день и праздник, а отпуск — тем более, вот, мол, потружусь, подгоню работу. А приходят эти вожделенные дни, сядешь за стол с благими намерениями — и ничего не получается. Ни строчки. Дела нет. А потому, что расслабился. Только сейчас, кажется, шли мысли. Взял ручку — слова разбежались во все стороны. Чуть-чуть её (мысль) вспугнул — она уже упорхнула. Не поймаешь. Четыре раза макнул перо в чернильницу, а не написал ни единого слова. А если написал, то в следующий раз глянул: не мысли, а дерьмо — выкинь к чертям собачьим. Оказывается, мысль в голове — что монета в дырявом кармане: не схватил — потерял. Поэт Владимир Маяковский сказал:

Бывают события: случатся раз,

Из сердца высекут фразу,

И годы не выдумать лучших фраз,

Чем сказанная сразу.

Таково оно, творчество.

— Вот в чём, собственно, ещё сложность этой работы, — продолжал Станислав, — если, допустим, ну, просто, если я еду на работу и в троллейбусе кто-то там наступил мне на ногу или как-то обозвал хорошенько, что бывает, понимаете, так вот, если к концу дня мне удаётся начать работу, то хорошо. Вот такие какие-то чисто житейские мелочи играют роль, не дают отстраниться, войти в произведение, над которым трудишься…

Моя работа в школе не оставляла времени и сил для творчества. Недорабатывал и там, и там — мучила совесть. Всё это видели окружающие меня люди, и это вовсе выбивало из ритма работы. А общество, коллектив, в котором состоишь, играет и отрицательную роль. Вот подлинная запись слов Станислава Косенкова:

— Сейчас меня вышибли из равновесия. Будут разбирать на собрании. За пьянку. Вчера пошёл на этюды. Хожу по природе — ничего не вижу. Раньше я мог сделать семь-десять рисунков с одного места. Я всё видел. А теперь сижу и ничего не вижу… Жду разбирательства — кары…

Но и положительную роль играет коллектив, с другой стороны. Он как бы заряжает энергией, задевает самолюбие. А самолюбие — главнейший движитель творчества. Но одни могут спрятать его, самолюбие, подальше от людских глаз, как-то скрыть его, отчего выглядят довольно «респектабельно»; другие не могут и этого, что вызывает негативное отношение окружающих к тебе и даже насмешку.

* * *

Ещё я подметил одну особенность иллюстрирования. Художник, точно как писатель, работает методом недоговора, особенно если что-то изображается на расстоянии. Возьмите, к примеру, заставку в «Старом букваре», где мальчик спешит в школу. Косенков неожиданно выхватывает белым пятном пустое место на штанине у колена. Это вроде ни к чему. Даже нарушение «реальности». Однако если бы здесь художник с математической скрупулёзностью прочертил все линии силуэта до тошноты, в точности, эффект был бы слабее. Мы бы утратили ту магическую силу, что и являет собой искусство, его восприятие. Это и есть как раз та «колдобинка» в абсолютно круглом шаре.

Выходит, недоговор действует сильнее, выражает больше, чем «договор», уж не говоря о «переговоре». Действительно, в искусстве скрытое действует на воображение читателя сильнее.

Почему же так?

Тут, видимо, главная особенность человеческой сущности — личное познание окружающей действительности у человека стоит на первом месте. Пытливость ума сильнее восприятия готового, преподнесённого тебе кем-то. Представление предмета сильнее созерцания. Мозговых усилий, а следовательно, работы мышления, расхода энергии здесь требуется больше. А следовательно, и результат выше. Интерес познания исходит от самого человека, деталь картины даёт лишь облик в целом, внешний импульс, сигнал, который возбуждает интерес. И достаточно лишь прерывистости контура, намёка, иногда пунктирного или туманного изображения, чтобы остальное сразу домыслилось само. Это и есть обоюдный процесс сотворчества «производителя» и «потребителя» — высшая форма мозговой деятельности. И если писатель — мастер, то читатель — подмастерье в одном и том же созидательном деле умозрительного сооружения мира. Чем больше багаж «потребителя», тем это построение мира конструктивнее, богаче. Тем больше на «костях» «мяса».

Сложность искусства состоит не в том, чтобы сказать всё или как можно больше, а в том, чтобы недосказать то, что способен домыслить сам читатель. Пусть будет лучше обрыв, разрыв между словами, этот разрыв заполнит читательская мысль, чем будет стоять лишнее слово. В том, что следует недосказать, состоит одна из трудностей писательского ремесла. Одинаково и станковиста.

Странное это дело — искусство. Когда я смотрю на фотографию, где всё до мельчайших частичек проявлено чётко, то пейзаж, улица, лицо человека воспринимаются как данность. И вот передо мною то же самое, но в картине, портрете художника. Здесь нет уже той диафрагмовой скрупулёзности изображения, полноты реалий, нет той «проработки» каждой детали, фокус как бы сбит даже с резкости, и именно то, что ясно не проявляется, вызывает в тебе самые глубокие чувства. Ещё более впечатляет какая-нибудь «посторонняя» деталь, скажем, дымка в пейзаже. Возьмём, к примеру, рисунок Станислава Косенкова в книге стихотворений Прасолова. Та же дымка, сама по себе ничего не значащая, но вызывающая целую гамму чувств. Что это?

Есть примеры ещё более высокого порядка. Что собой являет полотно, на котором художник масляными красками наносит то или иное изображение? Абсолютно ничего, кроме своей функции физической основы картины. Ну, художник скажет ещё, какое оно должно быть по качеству. А вот в самом искусстве иначе. Представьте себе, как сквозь краску картины просматриваются пупырышки переплетений холста (в фотографии — тиснёная бумага). Или даже сами мазки краски. И именно то, что как бы не является предметом самого искусства — пупырышки, — и вызывает целую гамму ощущений, дополняя картину. Тут даже трудно объяснить — почему?

Особенно заинтересовал Славу рассказ «Чёрный аист» из сборника «Вёсны детства».

— Аисты белые, а тут чёрный…

— У Евгения Носова есть замечательный рассказ «Белый гусь». В рассказе описывается случай, как во время грозы с градом отец-гусь накрыл гусят своим телом и тем спас их. А сам погиб. Погибли гусята и других выводков. Здесь подвиг порыва. Момента. На фронте закрыл амбразуру врага своим телом, спас товарищей, а то и сыграл решающую роль в наступлении.

Подумал, потом добавил:

— У вас же аист вывел потомство, посвятив ему всю свою долгую и трудную жизнь, часто с опасностями и, главное, родительским терпением.

Подумал минуту-две, раздумчиво заключил:

— Подвиг всей жизни выше подвига момента, который может быть вызван безвыходностью, а то и страхом.

Так появился шедевр — гравюра «Четыре аиста». Сколько в ней динамики! Порыва в жизнь! Крылом в крыло собратьев.

Заметим, отрывок из этого рассказа вошёл в учебник русского языка для 7 класса общеобразовательных учреждений в качестве грамматического разбора как образец русской речи.

Иногда художник идёт резцом, кистью, силой выражения образа дальше самого писателя. Говорит больше, чем даёт ему текст произведения. И выходит, что художник превзошёл писателя. Так вышло с портретом Аиды-кореянки в моей повести «Буланка».

Здесь мы встретили случай, когда слово не может соперничать с резцом. Удивляюсь, как это удалось Косенкову!

И хотя Станислав говорил, что слово стоит к мысли ближе, чем кисть или резец, что слово максимально приближено к мысли, живопись, мол, на втором плане, — в данном случае произошло обратное. Это как бы исключение из правил, а точнее — случай, когда талант художника превзошёл способности писателя. В этой гравюре резец полностью заменил слово, которое в тексте стоит дальше от мысли, чем косенковский штрих. Прочтите повесть, где речь идёт о скорби Аиды по утраченной Родине. Сравните описание с гравюрой. Вы увидите, что самое сильное орудие писателя — слово — бледнее резца! Тема тихо-родниковой грусти девушки в повести многоярусна, рассыпана на многих страницах — Родина, любовь, животное… — и всё в расставании. Читателю всё это надо собрать в одну «кучу», чтобы ярко высветить образ в целом. Художник делает это на одной странице одним «пятном» — лицом девушки и рукой, тяжко лёгшей на храп лошади! Здесь выражена такая глубокая боль, такая неуёмная скорбь, что слова бледнеют перед резцом. Между Аидой и Буланкой протянуты бесчисленные (и невидимые!) нити, линии, штрихи, вызывающие такие ощущения, на что письму потребовались бы целые многостраничные описания. Здесь же, в гравюре, мы это воспринимаем всё целиком, сразу. Одним захватом.

Над повестью «Буланка» я работал много лет назад и совсем не думал, что её будут ещё иллюстрировать художники. Вышла первая книга, и я понял, как художник расширяет писателя перед читателем, что, повторюсь, порою художник идёт дальше писателя. Обо всём этом я говорил на выставке в Белгородском художественном музее, приуроченной к сорокапятилетию С. Косенкова, в октябре 1986 года, не зная, что потом будут только печальные юбилеи…

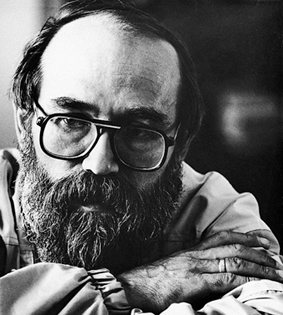

Однажды Слава неожиданно сказал:

— А давайте-ка я сделаю ваш портрет.

Я был в шоке.

По этому поводу он говорил:

— Сделать картинки похожие — это одно дело, это чисто профессиональное чутьё нужно здесь. Умеешь рисовать — нарисуешь. А вот ответить на стиль художественного произведения, которое иллюстрируешь, — это для графика самое трудное. И главное — выразить внутреннюю духовную суть изображаемого предмета.

Те же трудности, я видел, испытывал он и при портретной работе — войти в сам образ, в писательское нутро. Помню, как он долго не мог усадить меня перед собой, когда делал карандашные наброски для моего портрета в юбилейную книгу «Вёсны детства». И так повернёт, и этак... Не получается. Заставил пересесть на диван, бросил на спинку одеяло — пестрит. Снял одеяло. Фон книг ему тоже почему-то не нравился. Избито. Слишком уж надоевший на фотографиях писателей антураж. Наконец уловил момент, когда я взял карандаш в руки, хотя я никогда и не писал карандашом, опёрся локтями в стол, крикнул восторженно: «О-о-о! Не шевелиться!»

Попробуй не шевелиться — перед фотографом на мгновения и то не сдержишься, а тут не совсем удобная поза. Но я терпел: КОСЕНКОВ рисует!!!

Здесь трудности в том, что анатомию славянского лица рисовать в анфас трудно, Станислав повернул меня в классицизм. Это заметил краевед Борис Иванович Осыков. Гравюру Борис Иванович оценил следующим образом:

— Это одна из лучших косенковских работ, она выполнена в классической манере времен Гёте.

Сам же Станислав говорил:

— Штихель любит профиль или полупрофиль, а в анфас стираются черты, особенно у славянских народов. Трудно уловить анатомическое устройство лица.

Но мне кажется, что я мало похож там на себя. Особенно получился большой нос, почти гоголевский — дай бог каждому из нас не только гоголевский нос… Я заметил Станиславу, что он прилепил мне нос белгородок (обратите внимание на эту деталь у местных женщин).

Косенков ничего поправлять не стал, а коротко сказал:

— Для силы характера.

Я понимаю, почему он так долго, и не один день, и не два, мучил меня. Ему надо было схватить мой образ в момент наивысшего творческого напряжения, а как это, если я не сижу наедине в своём кабинете над листом бумаги и с пером в руке. Если ты чувствуешь со стороны чей-то взгляд. Тем более — в мастерской художника, когда знаешь, что тебя рисуют. Для этого надо подловить момент незаметно со стороны, когда ты выражаешь глубокую мысль на бумаге. А как ты это сделаешь, если она, глубокая мысль, может явиться раз в жизни. А может и не явиться.

— Но без этого ничего не выходит, — сокрушался он, — в жизни не так. Специально не надуешься. Мысль может родиться совершенно неожиданно, когда её не ждёшь. А так получается опустошённо позирующее лицо. Ничего не выходит... А надо схватить образ. Выразить мысль.

Когда-то наш белгородский фоторепортёр Борис Ечин, сделавший у меня дома не один десяток снимков, выразил желание поехать со мною в село, где я родился и где прошли мои первые детские годы жизни. Это за сотни километров отсюда! Зачем ему такая напасть?! Теперь стало понятно: я не был в родных местах около пятидесяти лет — вот этот взгляд Борису и надо было поймать, и он готов был пойти на такие затраты времени и сил. Косенкову тоже надо было для моего портрета «поймать момент истины».

Позже я всё это обдумывал. И понял, что тут в моём портрете Станислава Косенкова противоречие: если усиливается художественная выразительность, то теряется сходство. И — наоборот: усиливается подобие — ослабляется художественная выразительность.

В портретной живописи профессионалы упрекают художников в фотографичности. Точность деталей фотографии можно снять штрихом. У С. С. Косенкова же портрет на гравюре идёт на уровне обобщения. От фотографичности к философичности.

Я считаю, что в книге более всего сочетается с текстом гравюра. И буквы — штрихи, и гравюра — штрихи. В гравюре особо резко чувствуется движение, что дополняет динамику повествования, придаёт ему, если можно так сказать, больше экспрессии. Гравюра сама по себе выразительна, а в тексте — ещё более. Слава говорил: «Гравюра — это песня, поэма…» Вот и слились воедино две поэмы в одной книге. Но, к сожалению, из-за наших полиграфических возможностей оттиск в печати выходит «задавленным», как выражается Станислав. А ротатор вообще, как говорил он же, «загонет» его, оттиск. Пробы в мастерской к «Медвяному звону» получились великолепными! Помнится, как он сокрушался по поводу того, что «Вёсны детства» будут печатать в Воронеже:

— Там не протравят клише как следует.

Он всегда был недоволен, если его гравюры давались в газетах на паршивой бумаге, что вообще снижает, а то и полностью искажает ценность его работы.

У нас было одинаковое пристрастие к хорошей бумаге. Он, как я, любил её вид, запах, да и вообще, к бумаге у него, я бы сказал, было ритуальное отношение. И когда я приносил ему пачку отменной бумаги, лицо его светлело, наступал редко кем из нас испытываемый праздник. Пожалуй, больше всего он радовался хорошей бумаге. Это его боль и удовлетворение.

Кстати, бумага имеет какую-то магическую силу. На бумаге я слышу лучше, как звучит фраза, чем она озвучена речью, скажем, или на радио. А Слава слышал даже «дыхание бумаги под цветом»...

Как были родственны наши души!

Кандидат философских наук Валерия Николаевна Колесник заметила даже родственность наших имён.

«Как-то в очередной раз взяв с полки любимую книгу, поразилась тому, что имена её создателей однокоренные. Владислав — владей Славой. Станислав — стань Славой. В каждом имени звучит как приказ: “Владей!” и “Стань!”. Оба они его выполнили: достигли славы, владели ею и стали славой земли Белгородской».

* * *

Но вернёмся ко второму изданию повести «Медвяный звон».

Редактор издательства «Детская литература» Светлана Николаевна Боярская высоко оценила мою повесть «Медвяный звон» и, выпустив первое издание поэмы в прозе (1982), хотела переиздать книгу в улучшенном формате.

В то время в издательстве «Детская литература» работала комиссия идеологического отдела ЦК партии. Один из проверяющих, утомившись за день от переворошённых папок с рукописями, отобранными для печати, попросил домой, на ночь, на сон грядущий, что-нибудь почитать, как выразился, «для души». Светлана Николаевна предложила ему книгу «Медвяный звон».

Утром приходит этот проверяющий из ЦК, возвращает книгу и показывает большой палец. Сказал, что не заснул, пока не прочитал до конца. Этого было достаточно для повторного переиздания.

Кроме того, повесть получила уже известный резонанс в средствах массовой информации.

Там же, в издательстве, у меня мелькнула мысль: «А что, если предложить проиллюстрировать книгу Станиславу Степановичу Косенкову? Он уже работал один раз над “Медвяным звоном”, ему будет легче».

Конечно, моё предложение, я думал, Станислав примет с удовлетворением. В столице он ещё не печатался, тем более — выйти в таком издательстве! Помню, ещё в Курске, где я стоял тогда на учёте в писательской организации, когда в «Детской литературе» вышла моя первая книжка «Старый букварь» (1980), Юрий Першин — или Миша Еськов (уже точно не помню) — сказал: «Владислав, эту книжку ты можешь вот так взять в руку, поднять над головой и идти по главной улице города».

Но каково же было моё удивление, когда Слава заявил, что не сможет это сделать. Как так!

С каким трудом пришлось мне сломить сопротивление главного художественного редактора издательства «Детская литература» Г. Ф. Ордынского — ведь там тоже свой круг иллюстраторов, своя кормушка, вокруг которой роятся художники, и не какие-нибудь, а столичные, да ещё и с именами — заслуженные! Какой смысл упустить лафу. Одного такого из заслуженных предлагали и мне вместо Косенкова. Но у меня был веский аргумент: два земляка хотят сойтись в одной книге. Для области это престижно! Мне пошли навстречу.

Из Москвы я летел домой окрылённым. А тут Слава сразу ошарашил меня. Каприз, что ли? Набивает себе цену, что тоже, как я заметил, не было чуждо Станиславу. Да каждый из нас с причиндалами.

Оказалось совсем другое.

Прошло три года, как он иллюстрировал эту повесть в книге «Вёсны детства», и он, Слава, уже не тот, каким был прежде. Надо брать новый тон, а подстраиваться под мотив трёхлетней давности невозможно.

«Вот это да-а-а!» — озадачился и я.

Доцент Валерия Николаевна Колесник в этой связи пишет:

«Станислав Степанович поражает и восхищает различными подходами в раскрытии темы малой родины. Неторопливый, спокойный ритм движений. Пластичны позы, плавны и размеренны жесты героев поэмы В. Шаповалова “Медвяный звон”. Используя классические приёмы мировой графики, С. С. Косенков обращается то к твёрдому и плотному штриху, то уводит зрителя в лёгкий, как бы сходящийся на нет мир линий. Этот мир завораживает и околдовывает. Он органично сливается со стилистикой поэмы “Медвяный звон” и зачастую помогает читателю зримо ощутить всю прелесть наполненного медвяным звоном дня. У художника потрясающая способность простой жизненный мотив отразить так, что он воспринимается как большое философское исследование о судьбе простого человека, который ухаживает за пчёлами, возделывает хлеб, учит в школе детей и т. д.»

А мне она сказала, что когда смотрела гравюры Станислава Косенкова к книге «Медвяный звон», то любовалась ими, как произведением искусства. Но когда прочла саму поэму и узнала философскую основу их, то они стали восприниматься ею с большим содержанием, чем прежде.

Однако тут все мои треволнения улеглись.

— Лучше всё начать заново, — сказал Станислав через минуту-две, подумав, — заново настроиться на тему. Трудно возвращаться к одной и той же теме не потому, что не получается штрих или получается повтор, а потому, что она ёмкая. Как в «Медвяном звоне». И опять надо идти «в натуру», на природу. Цветочек там или кустик так просто не нарисуешь. Надо выехать на пасеку. Если у вас гречиха, то мне надо видеть гречишное поле.

Кстати, о «натуре».

Станислав с предельной радостью выезжал «в натуру», тянул с собой и меня, даже в Брянскую область, в Жуковский район, где в какой-то деревне он отыскал какую-то первозданную старушку и «примечательного мужичка». Заметим, что художники часто при портретной живописи почему-то обращаются к пожилому возрасту, а не к молодому. Здесь и уважение, и мудрость, и печаль… А может, выразительных морщин больше?..

А я всё откладывал поездку из-за каких-то «важных» дел, да так ни разу и не поехал, о чём сейчас с таким сожалением вспоминаю. Нам всегда некогда из-за текучки. А по сути, это трата времени по мелочам. Представляю, какую бы сейчас я дал картину — «Художник на природе»… Как бы обогатило меня это общение на природе! А то мелочи отошли, сейчас и не вспомнишь, из-за чего не поехал, а самая большая в жизни ценность ушла безвозвратно.

В отношении «натуры» Брянщины Слава сказал:

— Натура меня убила… беднота, разруха… Но и дала импульс

По себе знаю, что и писателю необходимо «ходить в натуру». То есть на природу, в село, в город, трудовой коллектив. Тогда ты если даже ничего не занёс в свою записную книжку, то всё равно детали залегли в памяти. Таким образом, голова художника становится в полном смысле театральной бутафорной, откуда ты берёшь потом, выставляешь на свет божий строчки-штрихи, то есть необходимую «декорацию».

— В городе вот так встать и рисовать не могу. Каждый ходит, заглядывает. Дышит из-за спины на палитру… и обязательно что-то укажет. А если не даст наставление, как надо рисовать, то съязвит…

Сложность искусства состоит и в том, что творит один, а судят его всем миром и во все времена.

Писатель, да и художник, сидит на подряде в одиночку, изолированным от всего мира, над листом бумаги, который часто боится постороннего глаза.

Смежные виды искусства обогащают друг друга. А если оба творчески сотрудничающих человека ещё и в хороших отношениях, и больше того — дружат, то результат удваивается. Один видит свою работу ярче с помощью другого. Кроме того, писателю предоставляется возможность самому увидеть, как воспринял ту или иную сценку художник. Нам редко выпадает случай узнать чистосердечный, без подмеса похвальбы в лицо, читательский отзыв из первых рук по самым разным причинам: отсутствие личного контакта, неумение читателя выразить на бумаге свои впечатления и чувства, вызванные прочтением той или иной вещи, да и просто лень взяться за перо. Это если уже кого допечёт, тогда выльет желчь.

Есть понятие радости творчества. Есть понятие радости общения. Есть понятие радости единого дела. Все три радости сливаются, когда писатель и художник работают над одной и той же вещью. Во время моей работы с Косенковым мы советовались, обсуждали пробы. В результате этого вносились поправки в рисунок, более точным становился штрих. Что-то принималось, что-то отвергалось. Не говоря уж о личном общении. Художник, наблюдая автора воочию, познавая его биографию, характер, поведение, строй мыслей, реакцию на те или иные предметы, наконец, постигая его убеждения, видит предстоящую ему работу шире, чем само его произведение, что не может не сказаться на резце. Всё это даёт как бы «добавочный материал», даёт возможность художнику сказать больше, чем сказал писатель в своём произведении. Даже больше: художник начинает видеть побудительную силу, заставившую автора обратиться к тому или иному образу, ведь у каждого из нас, кроме стиля, степени мастерства, есть ещё и свой круг интересов и пристрастий. При настоящей работе над книгой всё это подлежит тщательному изучению, что я видел на примере Станислава Косенкова. Я изучал его работу, он постигал мою суть. Больше того: он должен был лично видеть меня, автора, какой я, что, к сожалению, часто не учитывается при иллюстрировании книг.

Но и писатель, со своей стороны, не является в этом процессе взаимообщения простым статистом или подопытным кроликом. После таких творческих встреч с Косенковым я часто тянулся к ручке — что-то исправлял, а что-то и добавлял. Возвращался я из мастерской Станислава Степановича с целым багажом впечатлений и мыслей, записывал их.

Общение — это обогащение. И если общение является высшим достоянием человечества, то что оно значит для творчески сродных душ, где каждый сидит на подряде кустарём в одиночку, изолированный от всего мира, над листом бумаги, который часто боится постороннего глаза.

Я, конечно, очень хорошо знаю, испытал на себе, что такое «муки творчества». Об интеллектуально-психологических нагрузках и говорить не приходится. Для писателя каждая новая вещь — это барьер. Причём совершенно неведомый и малопреодолимый. Каждая новая работа — это проба. Творчество — цепь проб. Это постоянная нервотрёпка, в результате которой или что-то получается, или ничего не выходит. Стремишься не повториться каждый раз и каждый раз надо как бы переродиться. Писательство — это вечное ученичество. В нашем деле насколько легко ошибиться, настолько трудно найти верный путь — свою золотоносную жилу. Мои черновые страницы похожи на мусорник, свалку, а листы так почёрканы, что иной раз и сам не разберу, что написано. В сущности, творческий процесс состоит из переработки. Если Гоголь переписывал рукопись пять-шесть раз, а Толстой восемь-десять и более, то это и есть не работа, а переработка, я уж не говорю о том колоссальном умственном напряжении, которое предшествует каждому поставленному на бумагу слову.

О творчество! Было бы ты прекрасно, если бы самому не тошнило от того, что пишешь!

Устаёшь и чисто физически: болят голова, спина, рука — не многим известно, что такое писчий спазм пальцев. После нескольких часов напряжённейшего труда валишься с ног, негодный даже для отдыха. И то, на что затратил недели, месяцы, а то и годы, может запросто полететь в корзину! Весь титанический, на износ, труд идёт насмарку. А уж об издержках самой жизни (и личной) и говорить не приходится. Творческое состояние — это не нормальное состояние человека. Во время работы ты не живёшь «своей» жизнью, которая дана тебе природой, и в плане физическом, и в плане интеллектуальном. А это уже не полноценная, как у других, жизнь, ущербная. Ты живёшь жизнью других людей, своих героев, которых пытаешься оживить.

Но это добровольная каторга. Тысячу раз прав Толстой, говоря, что, если ты можешь не писать, не пиши. Писателя делают трудности, которые он взваливает на себя добровольно. Это добровольцы в самом полном понимании этого слова. Всё зависит от тебя. Ты над собой и начальник, и подчинённый. Даёшь себе задания и спрашиваешь сам у себя. Составляешь план и отвечаешь за его выполнение. Поощряешь себя и взыскиваешь с себя. И если мы хотим назвать образчик дисциплины, то можем указать на самодисциплину писателя — высшую форму порядка.

Итак, работа закончена!

И я увидел в гравюрах к «Медвяному звону» радостный свет.

Валерия Николаевна Колесник пишет: «Вся жизнь Станислава Степановича Косенкова — это стремление к свету».

И вдруг Слава ошарашил меня. Недовольно изрёк:

— В «Медвяном звоне» гравюры вырываются из тональности повествования, они жёсткие в детской книге. Надо более мягко, не так насыщенно, концентрированно…

Как он тонко чувствовал свой штрих!

И всё же работа завершена. Завершена превосходно! И я тепло, молча пожал ему руку. Молчал и Слава. В такие минуты слова излишни, грубы и слабы, они снижают святость момента.

В соседней комнате мастерской звучала в это время «Колыбельная» Моцарта.

Слава неожиданно сказал:

— Хочу, чтобы звук проникал в краску, а краска в гравюре превращалась бы в музыку.

Когда я пишу, то слышу звучание слов изнутри себя лучше, чем извне по радио или от собеседника. И вслед за пером иногда негромко проговариваю по складам фразы. Так крепче ложится на бумагу слово.

Никто этого не слышит. Никто не знает. Никто не знает и того, что у меня на большом пальце правой руки образовалась крепкая мозоль с вдавлинкой посредине для ручки.

Рука художника — это характер; ладонь — рабыня. Руку надо поставить эластично и «выразительнейше», чтобы штрихи не были однотонные. «Рабыня» же Славы (ладонь) идеально притёрта к деревянной ручке резца. А деревянная ручка резца взаимно и плотно приросла к мозолям ладони.

Итак, каторжная работа завершена!

И живопись, и гравюра — это мышление в красках. Есть художники темы. У Косенкова одухотворённость. Духовная ёмкость. Он заложил в графические листы не только наше бренное бытие, но и философию своего времени. Что исполнено и в «Медвяном звоне».

Источники:

Опубликованные части (1-9) автобиографической повести В. М. Шаповалова «Магический резец» на сайте газеты «Голос Белогорья», 2017

Гравюры Станислава Косенкова:

Страница музея-мастерской Станислава Косенкова в социальной сети «ВКонтакте»

Сайт Белгородского государственного художественного музея

Журнал «Звонница», № 6, 2005. — С. 256

Фотографии Станислава Косенкова:

Журнал «Звонница», № 7, 2006. — С. 297 (в мастерской), С. 299 (портрет)

На страницу Владислава Шаповалова

Марина Щенятская, Виталий Волобуев, подготовка и публикация, 2022

- Владислав Шаповалов

- Людмила Рощупкина. Продолжатель лучших традиций отечественной литературы. В. Шаповалов. 2021

- Владислав Шаповалов. Фотография ветра. Рассказ

- Владислав Шаповалов. Мишка. Повесть (окончание)

- Владислав Шаповалов. Мишка. Повесть (начало)

- Владислав Шаповалов. Терпение. Рассказ

- Владислав Шаповалов. Зелёное чудо зимы. Рассказ

- Владислав Шаповалов. Живая палитра. Рассказ

- Василий Журахов. Владислав Шаповалов. Генерал от литературы. 2021

- Светлана Старикова. Наш край дал ему крылья. 2010

- Владислав Шаповалов. Вёсны детства. Рассказ

- Владислав Шаповалов. Бороздою верности. Рассказ

- Владислав Шаповалов. Обложки книг

- Михаил Анисимов. Настоящий писатель-фронтовик. Памяти В. М. Шаповалова. 2021

- Николай Асыка. У четвёртого поля. К 90-летию В. М. Шаповалова. 2015

- Тамара Акиньшина. «Звонница» Владислава Шаповалова. 2017

- Владислав Шаповалов. Белгородские этюды. (О книге и чтении). 2020